- Lunes a domingo 9:30 a 18:30 h

- Pl. San Esteban, 13, 40003 Segovia

HISTORIA Y FUNCIÓN

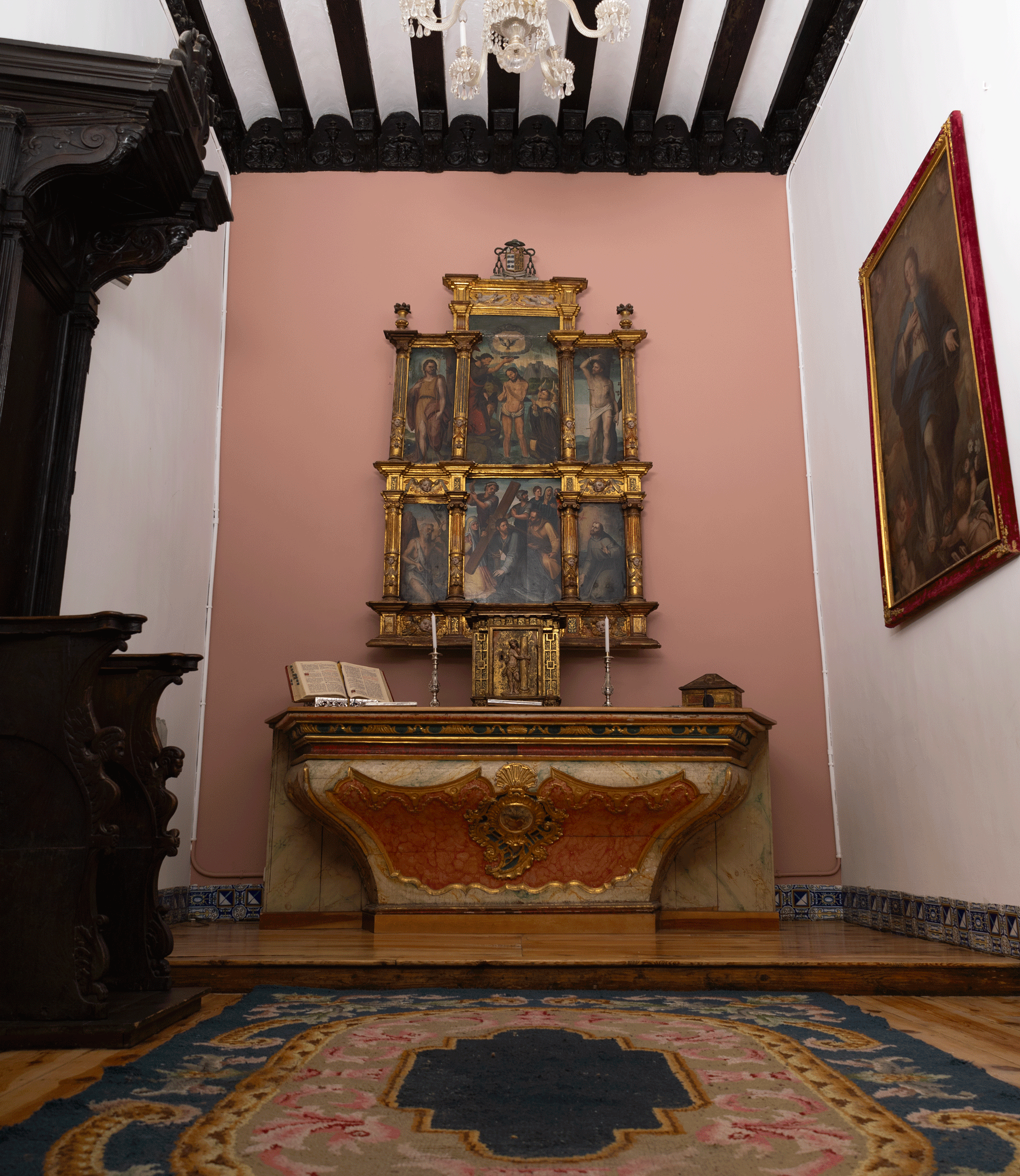

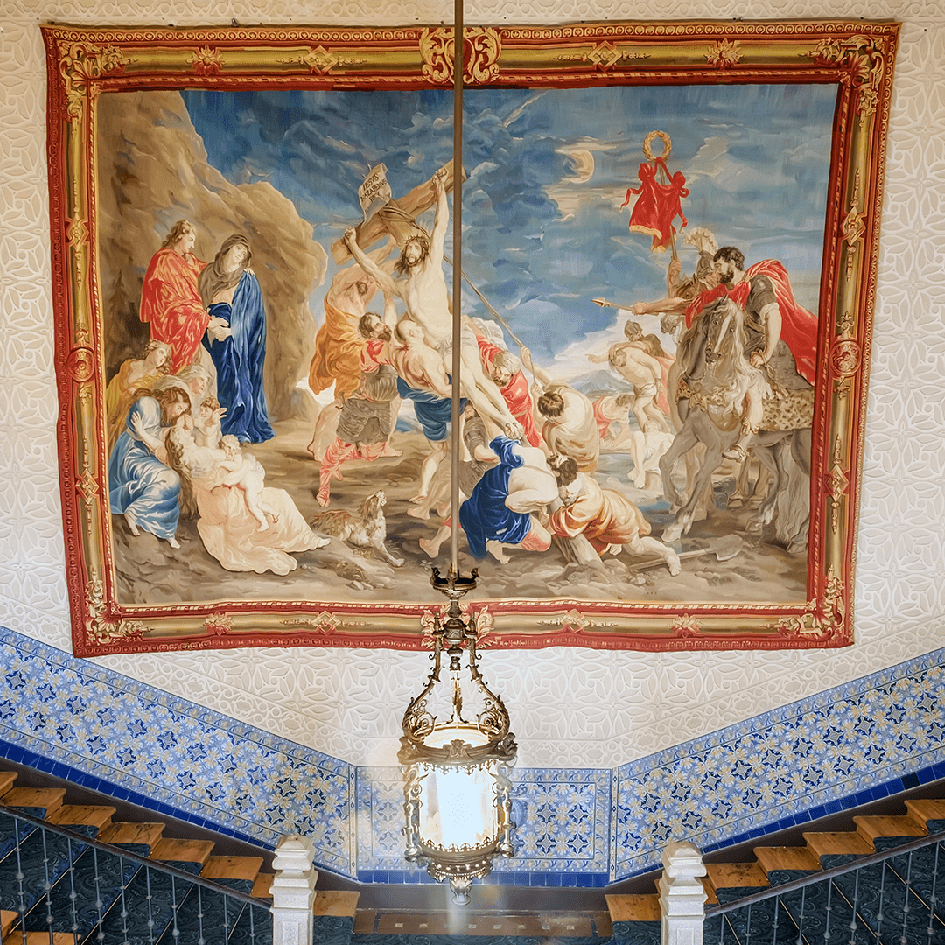

El Palacio Episcopal de Segovia alberga un conjunto de salas nobles que han sido testigos de la historia y el protocolo eclesiástico a lo largo de los siglos. Concebidas como espacios de representación, estas salas fueron diseñadas para reflejar el poder y la jerarquía de la institución, acogiendo desde recepciones oficiales hasta encuentros privados del obispo con dignatarios y visitantes ilustres. Cada una de estas estancias destaca por su riqueza arquitectónica y decorativa, con influencias barrocas y neoclásicas.

Más allá de su función protocolaria, las salas nobles también permiten comprender la evolución del gusto artístico y las transformaciones sociales en la diócesis de Segovia.

LAS 10 SALAS NOBLES

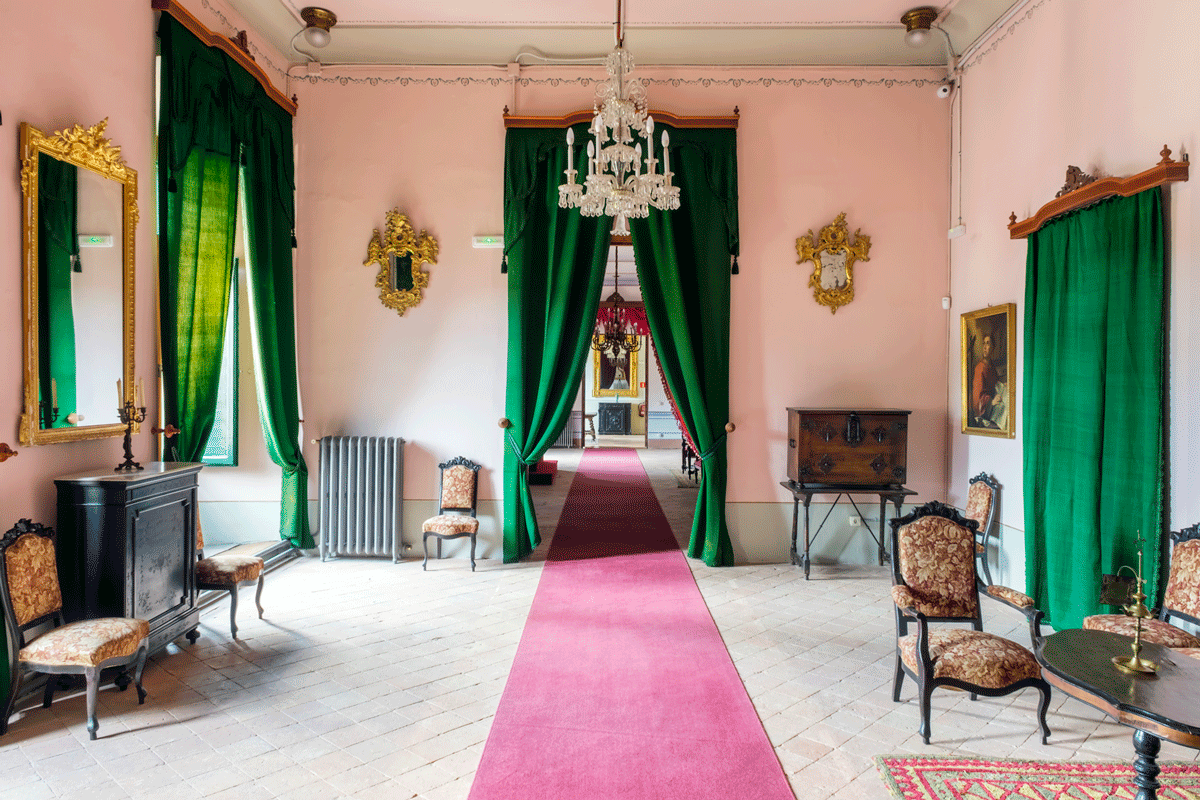

ANTESALA I

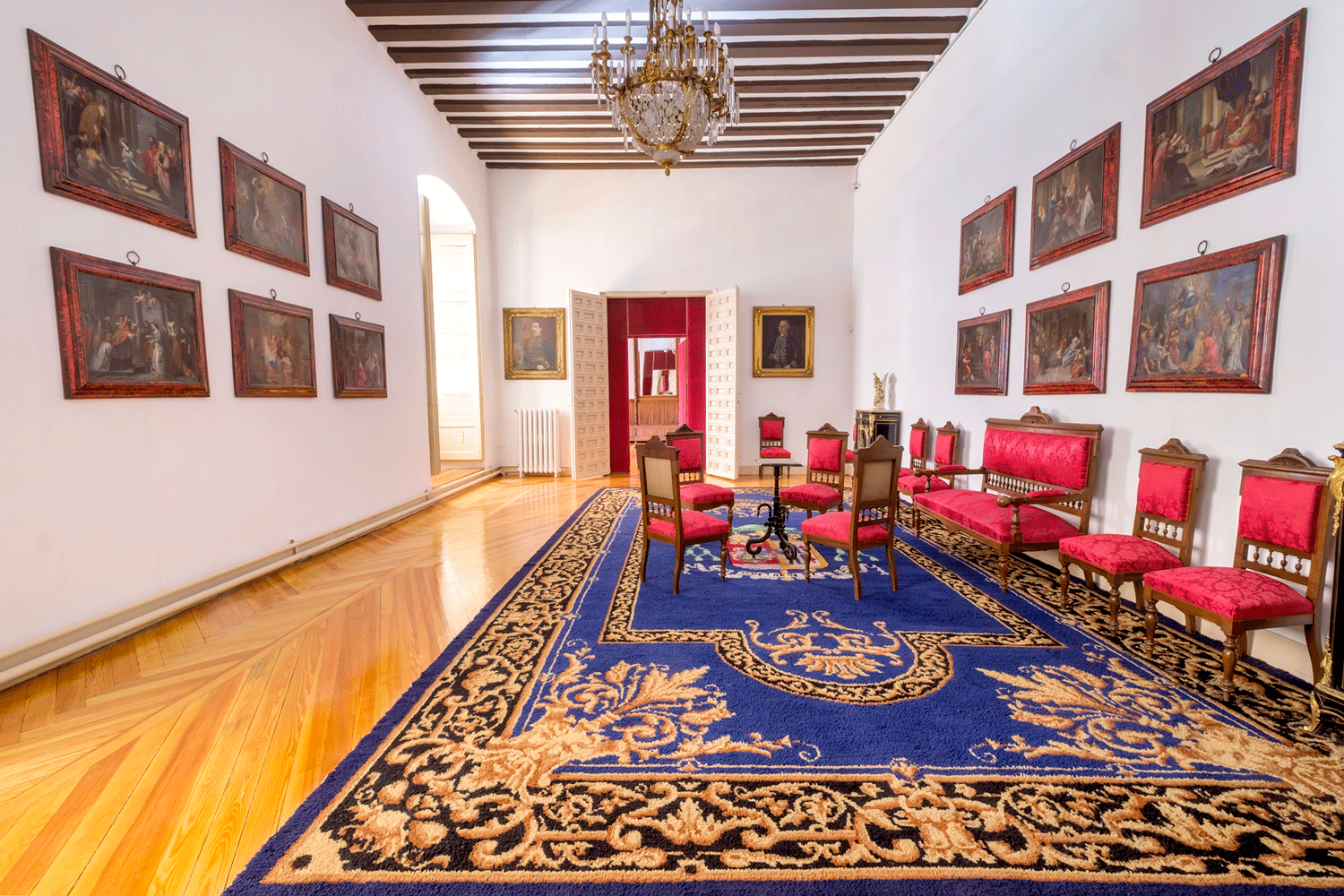

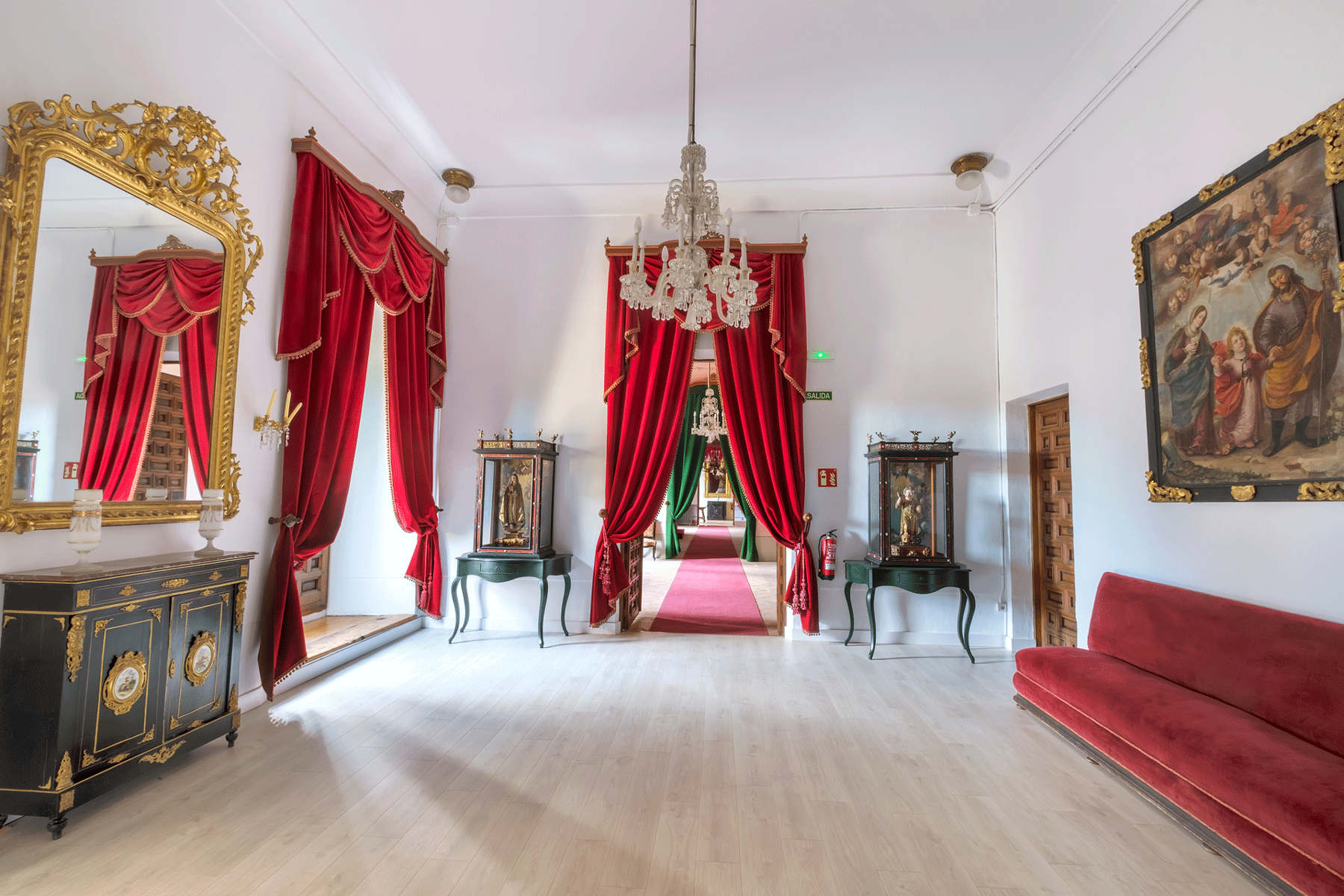

Espacio semipúblico o intermedio que refleja en su decoración el poder de la Iglesia. Se trata de una estancia amplia, como dictan los tratadistas del s.XVIII, y con suficientes ventanas para gozar de una buena iluminación. En ella se escenificaría el ritual de la espera entre el obispo y sus invitados. En uno de los muros, dos lienzos de los papas Pío IX y León XIII, obra de Gabriel Osmundo Gómez Férnandez, finales del siglo XIX; y una pintura representando la Sagrada Familia, de Pedro Carabal Jol, hacia 1650.

Su disposición sobre el plano con las siguientes estancias en enfilada dotaría a este espacio de un valor escenográfico al que contribuía el mobiliario. Un ejemplo es las lámparas de cristal de Baccarat procedentes de Francia -segunda mitad del siglo XIX- y de la fábrica de cristales de la Granja. También pueden destacarse las dos vitrinas del siglo XVII con imágenes de la Inmaculada y el Niño Jesús Pasionario.

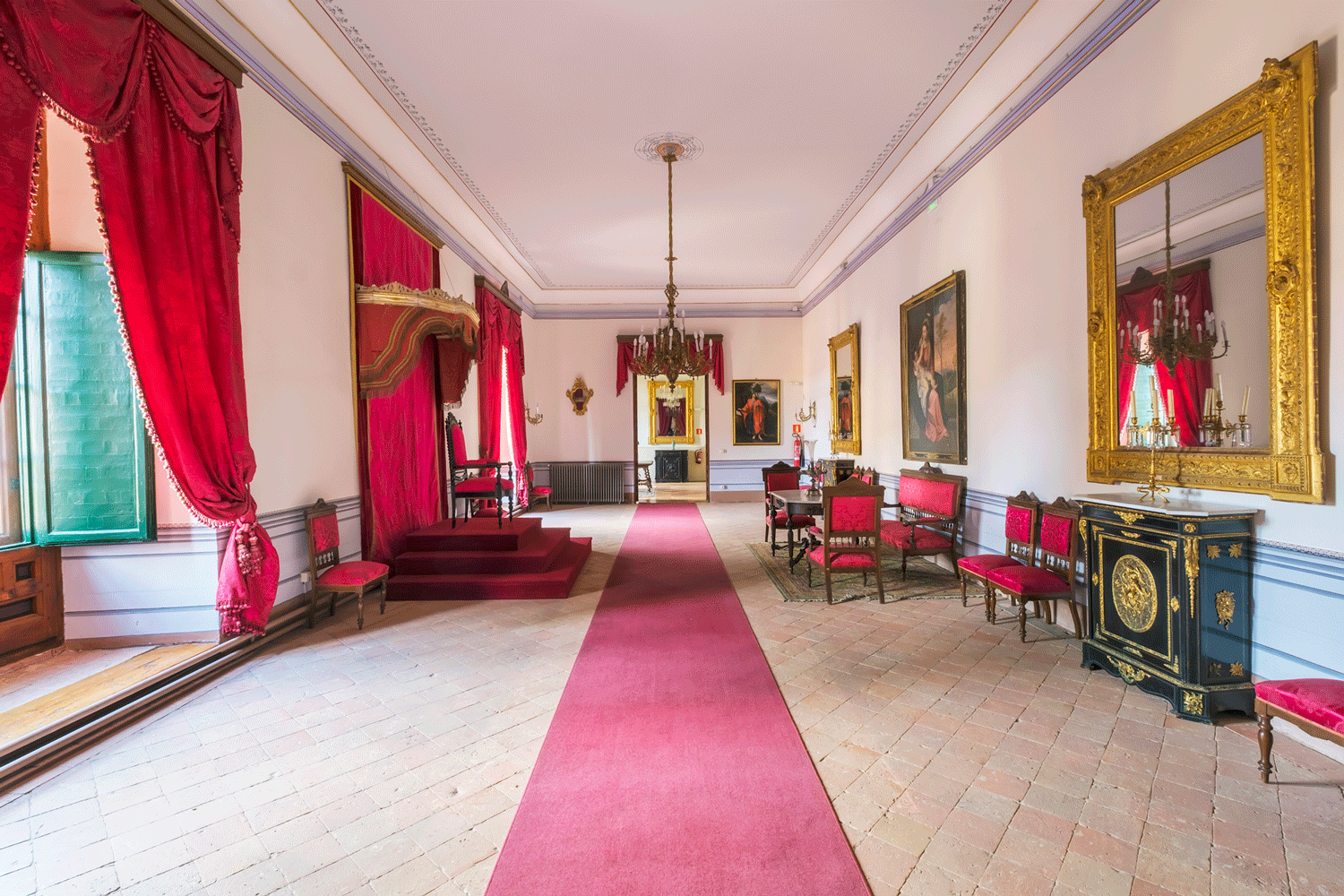

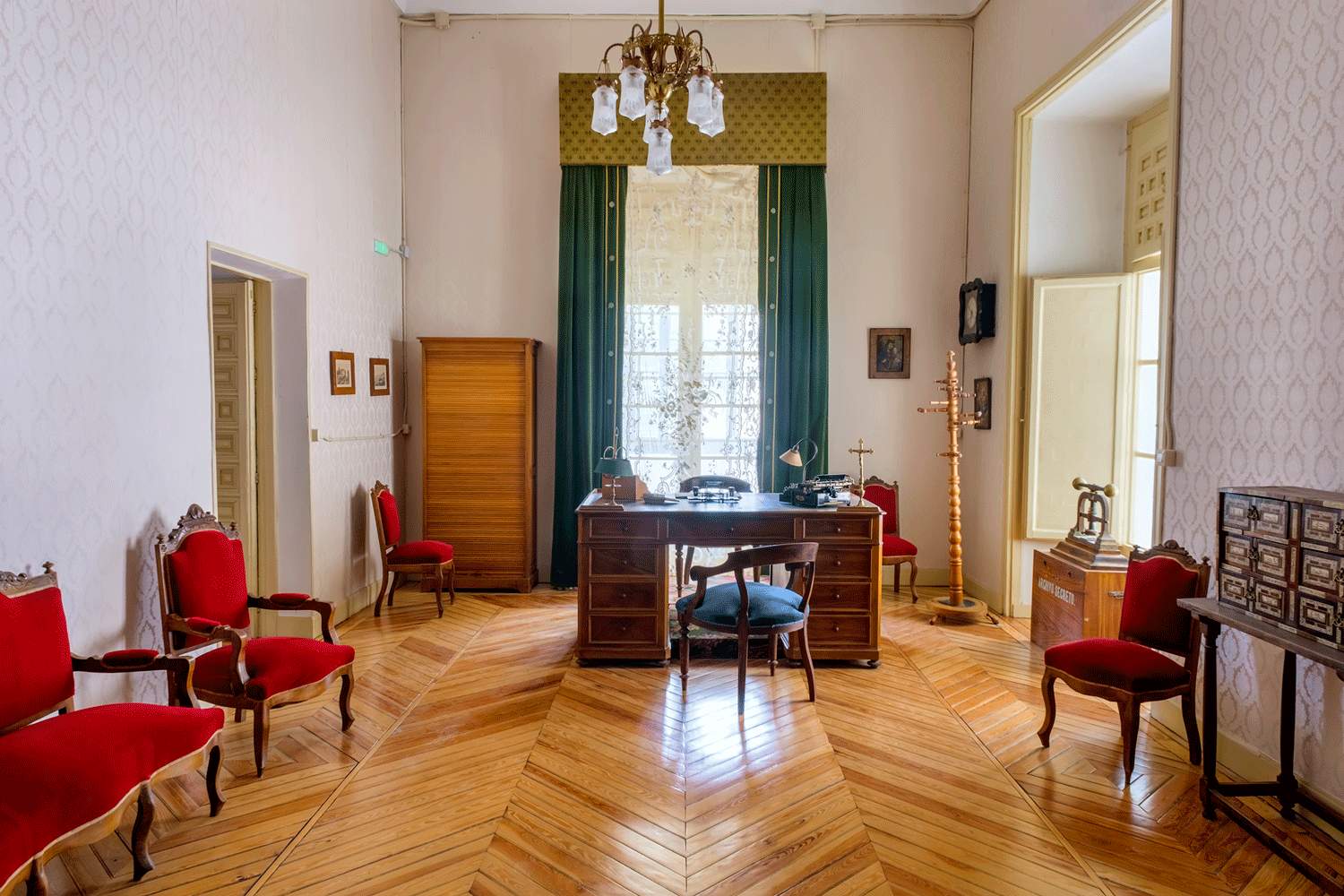

ANTESALA II

La presencia de una segunda antesala en el Palacio Episcopal de Segovia refleja la evolución de las residencias nobles en España desde el siglo XVII, cuando los protocolos y las actividades sociales adquirieron mayor complejidad. Durante la Edad Moderna, estos espacios dejaron de ser meras estancias funcionales para convertirse en escenarios que transmitían el estatus y los valores de la sociedad.

Este salón, con muebles de estilo isabelino, servía como zona de espera a visitas oficiales y actos protocolarios. Destaca la sillería de caoba del siglo XVIII y el bargueño castellano del XVII. En las paredes, seis óleos sobre tabla del s.XVIII, representan diferentes escenas de la vida de la Virgen.